| Geordnete

Verhältnisse

Christian

Hasucha, Ingeborg Lockemann & Elke Mohr, Roswitha von den Driesch

& Jens-Uwe Dyffort, Francis Zeischegg

Eröffnung:

13.09.2019 um 19 Uhr

14.9.– 15.12.2019

Zentrum für

Aktuelle Kunst, Zitadelle Spandau

Öffnungszeiten

Die Zitadelle ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet

Freitag bis Mittwoch 10 – 17 Uhr

Donnerstag 13 – 20 Uhr

Letzter Einlass jeweils 30 Minuten vor Schließzeit

Zitadelle, Am Juliusturm

64, 13599 Berlin

Tel. +49 (0)30 354 944-0

info@zitadelle-berlin.de

www.zitadelle-berlin.de

|

|

Die Menschen und die

Dinge ihrer Lebenswirklichkeit begegnen sich in Verhältnissen, die

von Ordnungen, Systemen und Klassifizierungen geprägt sind. Sie bieten

Sicherheit und ermöglichen kalkulierbare Orientierung in nahezu allen

individuellen wie sozialen Zusammenhängen und Räumen. Sobald

jene Ordnungen gestört werden, entsteht ein Potenzial der Unsicherheit

und führt zu einer neuen, bisweilen ebenso befreienden wie bedrohlichen

Wahrnehmung unserer Umwelt.

Die Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung arbeiten mit

gleichermaßen einfachen wie subtilen Störungen und Umkehrungen

unserer selbst entwickelten Systeme: Blicke gerinnen zu Bildern, äußere

Klänge definieren plötzlich den Innenraum und die sichere Maßstäblichkeit

unserer Lebensverhältnisse geht in sich auflösenden Raumkonzeptionen

verloren. Aus solchen, mitunter nur minimalen Veränderungen und Verschiebungen

entstehen Irritationen, entwickelt sich eine neue Wahrnehmung. Vormals

geordnete Verhältnisse hinterlassen offene Symbiosen, durchlässige

Membranen und diffizile Gesellschaften, die die Betrachtenden zur kritischen

Hinterfragung eigener Erwartungshaltungen und zur Neudefinition der jeweiligen

subjektiven Standpunkte einladen. (Ralf Hartmann)

|

|

| September

- Oktober 2019

Künstlerische

Projekte in Regis-Breitingen, Kulturbahnhof

e.V., Landkreis Leipzig

|

|

|

|

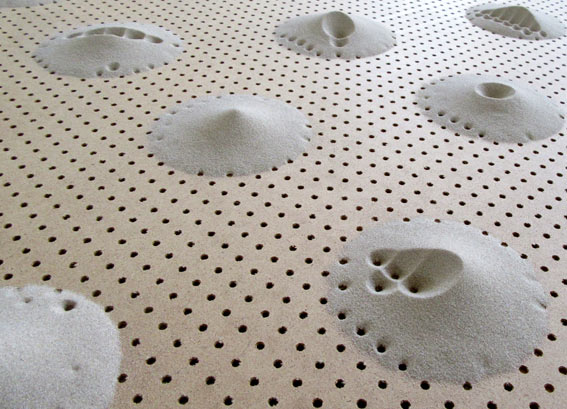

| Punktierte

Fragmente

Eröffnung:

Freitag 09.11.2018 um 19 Uhr

vom 10.11.

- 30.12.2018

Saarländisches Künstlerhaus

Karlstraße

1, 66111 Saarbrücken

Di - So 10-18

Uhr

An den Weihnachtstagen

geschlossen

Gefördert

von:

www.kuenstlerhaus-saar.de

www.facebook.de/khsaar

|

|

Die Raum-Klanginstallation

"Punktierte Fragmente" knüpft an einen Reihe von Arbeiten

an, die sich mit Rohstoffabbau auseinandersetzen. Im Mittelpunkt steht

die Sensibilisierung für einen Ort und die Transformation von Landschaft

durch Rohstoffabbau. Dazu haben Dyffort & Driesch unterschiedliche

Orte besucht, die von der Entwicklung des Rohstoffabbaus und den daraus

resultierenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedingungen

geprägt sind, beispielsweise den Emilianusstollen, ein römisches

Bergwerk in St. Barbara bei Saarlois und die Cadia-Hill-Mine in New South

Wales, die eine der größten produzierenden Kupferminen der

Welt ist. Neben Klang- und Videoaufnahmen, die sie an diesen Orten gemacht

haben, bilden auch die von ihnen mitgebrachten Gesteinsbrocken einen Teil

ihrer Raum-Klanginstallation.

|

|

| Hill

End Hörstück

Roswitha

von den Driesch und Jens-Uwe Dyffort: Hill End

hr 2018 | 40 Min. | Ursendung

Samstag, 15.09.2018, 23:00 Uhr

Sendung: hr2-kultur, The Artist's Corner, Hörstück

www.hr2.de

|

|

Das Thema

heißt Gold - überhaupt die rasante Entwicklung des Rohstoffabbaus

samt seiner ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen,

die ganze Regionen geprägt haben und prägen. Und längst

die ganze Welt.

Das Hörstück entstand mit Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung

für Kultur und Europa sowie dem "Hill End Artists in Residence

Program" (New South Wales, Australien)

Die 1851 während des australischen Goldrausches gegründete Stadt

Hill End steht als Sinnbild dafür. Heute zwar ein musealer Ort –

weiterhin ist Australien einer der größten Goldförderer

– erweist sie sich als idealer Geschichtsstandort, um mit den Mitteln

des Künstlers die globalen Goldflüsse etwas anders als gewöhnlich

zu skizzieren. Produzierende Minen verkaufen international Gold, das sich

in Elektronikgeräten wiederfindet, das Recyclingfirmen in Deutschland

schürfen und veräußern. Das Hörstück "Hill

End", vom Klangkunst-Duo Roswitha von den Driesch und Jens-Uwe Dyffort

aus originalen Vorort-Sounds legiert, führt uns akustisch durch die

Kreisläufe des Rohstoffabbaus, lässt unsere Hämmer und

Ambosse mitwirken an Klängen des Extrahierens, Zerkleinerns und Verarbeitens.

(Stefan Fricke)

|

|

| Digging

Digging

ADITAL ELA

& STUDIO CRIATERRA, ANNA LENA GRAU, EFRAT EYAL, HENDRIK LIETMANN,

INKEN REINERT, INGEBORG LOCKEMANN, OLIVER VAN DEN BERG, RELLI DE VRIES,

ROSWITHA VON DEN DRIESCH AND JENS-UWE DYFFORT, SHLOMIT BAUMAN, SIGALIT

LANDAU, SVEN KALDEN

Opening:

Thursday, 3 May 2018

Closing:

Saturday, 23 June 2018

The Benyamini Contemporary Ceramics Centre, 17 Haamal Street, Tel Aviv

www.benyaminiceramics.org

Funded by Berlin Senate

Department for Culture and Europe and The Hill End Artists in Residence

Program / Bathurst Regionale Gallery NSW / Australia.

|

|

12 quartz stones with enclosures of gold found in Hill End, NSW Australia

, 12 small piezo-speakers, 12 small mirrors, 3 small amplifiers, audio

player, 2 speakers, 2 video-screens

Rural and

urban transformations through raw materials extraction and recultivation

play a central role in our work. In the sound and video installation we

deal with the subject of transformations of landscape through gold and

copper mining, exemplary in the region Hill End, Australia. 1850 the Australian

gold rush started there, and still today the area is characterized by

it.

|

|

| Hill

End

Januar 2018

The Hill

End Artists in Residence Program / Bathurst Regionale Gallery NSW / Australia

Kulturaustauschstipendium

-Global 2018

Murrays Cottage,

Hill End, NSW 2850

Funded by

Berlin Senate Department for Culture and Europe and The Hill End Artists

in Residence Program / Bathurst Regionale Gallery NSW / Australia.

|

|

|

|

| 5.-

7.05.2017, Wittener Tage für neue Kammermusik

Auf- und Rückprall Messpunkt Hammerteich, (UA)

Eine Raum-Klang-Installation im Auftrag der Stadt Witten

weitere Infos:

Veranstalter: Kulturforum Witten und Westdeutscher Rundfunk Köln

Programmleitung WDR 3: Prof. Karl Karst

Verantwortlicher Redakteur und künstlerische

Leitung: Harry Vogt (Kulturradio WDR 3)

KulturforumWitten

Saalbau Witten

Bergerstraße 25

58452 Witten

Kartenvorbestellungen

Tel: 02302-581-2441

Fax: 02302-581-2499

E-mail: tickets@wittenertage.de

|

|

Auf-

und Rückprall Messpunkt Hammerteich

eine Klanginstallation

am Hammerteich in Witten

Der Hammerteich

ist eine der ältesten Industrieanlagen in Witten. Das ist heute kaum

noch zu erahnen – das ehemalige Hammerwerk ist vollständig

abgebaut. Die Namen seiner Betreiber sind noch heute für die industrielle

Geschichte der Region Witten von Bedeutung, so z.B. die in Witten ansässigen

Stahlwerke Friedr. Lohmann GmbH und Deutsche Edelstahlwerke GmbH. Im Laufe

der Zeit hat sich die Stahlindustrie und Produktion im Ruhrgebiet verändert.

Wegen der internationalen Konkurrenz werden in spezialisierten Verfahren

vorwiegend hochwertige Qualitäts- und Edelstähle hergestellt.

Dabei wird die Rohstahlerzeugung durch verschiedene Messverfahren kontrolliert,

unter anderem durch Zerreißproben oder Rückprall-Verfahren

(Härtetest).

Die Klanginstallation »Auf- und Rückprall – Messpunkt

Hammerteich« greift diese Verfahren auf. Sechs Stahlscheiben-Rohlinge

(hergestellt von der Friedr. Lohmann GmbH) werden jeweils mit einem kleinen

Rückprall-Hammer (hergestellt in China) anschlagen. Sie bilden sechs

Schlagvorrichtungen / Klangstationen, die hintereinander eine Strecke

markierend, entlang des Hammerteiches positioniert sind. In einem rückgekoppelten

System wird der beim Anschlagen entstehende helle Klang über ein

Kontaktmikrofon aufgenommen, mittels Live-Elektronik verändert und

auf die Scheibe zurück übertragen. Ihr anfänglicher Selbstklang

wird beispielsweise verlängert und nach oben glissandiert, klanglich

an Verbiegen von Stahl erinnernd. Oder er reisst plötzlich ab und

geht dann in einen rauschhaften Klang über. Den Weg am Hammerteich

zum Ort des Hammerwerkes beschreibend, produzieren diese sechs Einheiten

unterschiedliche Klangfelder, die sich über die Wasserfläche

und in der näheren Umgebung ausbreiten.

|

|

Medienkunst,

Installation, Performance

in der Zwingli-Kirche vom 25. bis 27. Mai 2017

Arbeiten von: Thomas Bratzke, Stefan Demming & Michael Rieken,

Roswitha von den Driesch & Jens-Uwe Dyffort, Jorn Ebner, Monika Jarecka,

Karl Heinz Jeron, Joachim Seinfeld, Ulrich Vogl,

André Werner

Kuratorin: Karin Scheel

Vernissage am 25.Mai, 19h

Grußworte:

Olaf Zimmermann

Vorsitzender des Regionalen Kulturbeirates und

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Pfarrer Dr. Bernd Krebs

Beauftragter der Landeskirche für das Reformationsjubiläum und

das Regionale Kulturprogramm zum Kirchentag

Zur Ausstellung:

Karin Scheel

Galeristin und Kuratorin der Ausstellung,

Mitglied des Regionalen Kulturbeirates zum Kirchentag

Die

Zwingli-Kirche ist neben St. Matthäus und St. Elisabeth offizielleStandort

des Berliner Kulturprogramms zum

36. Deutschen Evangelischen Kirchentag Berlin-Wittenberg 2017.

Im April 2015 beschloss die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische

Oberlausitz auf Vorschlag von Bischof Markus Dröge Berliner Kulturschaffende

in einen Beirat zu berufen.

Diesem Kulturbeirat wurde die Aufgabe übertragen, das Kulturprogramm

für die gastgebende Landeskirche auszuarbeiten und umzusetzen. „ZEIG

DICH!“-unter diesem Motto lud der Beirat Künstlerinnen und

Künstler aus Berlin und Brandenburg ein, sich an einem Wettbewerb

zu beteiligen, der in Ausstellungen in den genannten Kulturkirchen mündet.

Die von einer Fachjury ausgewählten Arbeiten sind während des

Kirchentages zu sehen. In der Friedrichshainer Zwingli-Kirche zeigen 11

Künstlerinnen und Künstler vorrangig medienkünstlerische

und installative Arbeiten zum Thema „ZEIG DICH!“

Die

Ausstellung ist vom 25. bis 27. Mai 2017 jeweils von 12.00 - 22.00 Uhr

geöffnet.

Rudolfstr. 14, 10245 Berlin - Friedrichshain

4 Min vom S/U-Bhf Warschauer Strasse.

|

|

In

Stein gehauen

eine

Video- Klanginstallation in der Zwingli-Kirche

Viele Religionen

erheben die ausschließliche Bindung an den eigenen Gott. Es bedarf

Toleranz, Respekt und Offenheit, eine andere Glaubensvorstellung neben

der eigenen bestehen zu lassen. Leider gibt es historisch und aktuell

viele Gegenbeispiele. Die Video-Sound-Installation »In Stein gehauen«

greift diesen Gedanken auf. Ausgangspunkt dazu ist der Prozess einer Entscheidungsfindung:

vom Zweifel zur Entscheidung bis hin zur Meinungsbildung mit Absolutheitsanspruch

und in einem weiteren Schritt die unumstößliche Anordnung und

deren Auswirkung. Besucher befinden sich inmitten eines Klangfeldes, einem

Wechselspiel von für und wider, ja und nein, während zwei Videoprojektionen

die Folgen des reformatorischen Bildersturms zeigen. Beispielsweise die

Marienfigur von Hans Thurner (1511), die nach der Reformation anstatt

mit dem Jesuskind, mit Waage und Richtschwert ausgerüstet und so

in die Allegorie der Gerechtigkeit umgearbeitet wurde. Oder die kaum noch

sichtbaren, entfernten Heiligendarstellungen im Zürcher Grossmünster,

indem Zwingli als Leutpriester predigte.

Sprecher:

Katarina Rasinski, Christian Kesten, Luzian Gryczan

|

|

Ausstellung

vom 10.9. bis 8.10.2017 , Eröffnung am 9.9.2017

Kurator: Ulrich Eller

Dr. Anne Mueller von der Hagen / Allgemeiner Konsumverein Braunschweig

Internationale

Klangkunst im öffentlichen Raum mit Natalie Bewernitz/Marek Goldowski

(Köln), Stefan Roigk (Berlin),

Jens-Uwe Dyffort/Roswitha von den Driesch (Berlin), Åsa Stjerna

(Stockholm), Kristof Georgen (Stuttgart), Ulla Rauter (Wien)

info

klangstaetten stadtklaenge 2017

|

|

klangstaetten

stadtklaenge 2017

Gewinn

eine

Klanginstallation für den ehemaligen Friedhof der Martini Gemeinde

|

|

Ausstellung

Raumlektüre

Karin Albers, Alfred Banze, Sandra Becker, Thomas Bratzke, Daniela Butsch,

Lioba von den Driesch, Roswitha von den Driesch und Jens Uwe Dyffort,

Jorn Ebner, Benedikt Eickhoff, Klaus W. Eisenlohr, Vanessa Gageos, Stephan

Groß, Karl Heinz Jeron, Christine Kriegerowski, Claudia Kochsmeier,

Verena Kyselka, Maurice de Martin, Michael Maier, Manfred Miersch, Sharon

Paz, Carola Rümper, Begona Santiago, Gaby Schulze, Karen Tastum,

Constanze Thielecke, Anna Tsianou, Maria Vedder, Jens Wahl, André

Werner, Ute Weiss-Leder, Hans Winkler

Ausstellung in Kooperation des KulturRaum Zwingli-Kirche e.V. mit der

Medienwerkstatt des BBK Berlin

Kuratiert von Karin Scheel

Vernissage am Freitag, 15.7.16, 18.00 Uhr in der Zwingli-Kirche

Ausstellung am 16. und 17.7.16 jeweils von 12.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Zwingli-Kirche

Rudolfstraße 14

10245 Berlin

|

|

192kBit/s

- Ein feste Burg ist unser Gott

Das Kirchenstück

»Ein feste Burg ist unser Gott«* (geschrieben von Martin Luther),

gespielt auf der defekten Orgel der Zwingli-Kirche, bei der ganze Orgelregister

fehlen oder verstimmt sind, ist Ausgangspunkt für unsere Klang-Video-Installation.

Dazu haben wir mit mehreren Mikrofonen, im Kirchraum, auf der Empore,

im Gehäuse, an den Pfeifen, der Windlade und Klaviatur das vierminütige

Musikstück aufgezeichnet. Seine MP3-Version ist über Kopfhörer

mit Blick auf die stumme Orgel zu hören.

*Der Choral »Ein feste Burg ist unser Gott« ist für die

protestantische Kirchenmusik, wegen seiner identitätsstiftenden Symbolkraft

von großer Bedeutung. Für unsere Tonaufnahmen hat Niklas Jerome

das Orgelstück »Ein feste Burg ist unser Gott BWV 720«

von Johann Sebastian Bach auf der defekten Orgel der Zwingli-Kirche gespielt.

Orgel: Niklas

Jerome

Tonaufnahmen:

Frank Ellendt, Jens-Uwe Dyffort

Kamera: Roswitha

von den Driesch

|

|

Ausstellung

vom 9. April – 29. Mai 2016

Eröffnung

Freitag, 8. April 2016, 18 Uhr

Ein Ausstellungsprojekt

von Ingeborg Lockemann, Sven Kalden und Roswitha von den Driesch

Galerie im

Körnerpark

Schierker Str. 8, 12051 Berlin

Tel. +49(30) 5682 3939

galerien@kultur-neukoelln.de

Öffnungszeiten: Di-So 10-20 Uhr

Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag 10-20 Uhr

U + S-Bahn: Neukölln und Hermannstraße

Kostenfreie Führungen durch die Ausstellung: Jeden Sonntag, 15 Uhr.

weitere Infos:

Vortrag

mit Diskussion:

Sonntag, 10. April 2016, 12 Uhr

Mit dem Vortrag "Ran out - About the extinction of natural, cultural

and personal resources" stellt die Künstlerin Shlomit Bauman

ihr Projekt vor, das die endgültige Ausbeutung einer Tonmine im Negev

zum Ausgangspunkt von Überlegungen zur Endlichkeit von Ressourcen

macht.

Filmvorführung und Gespräch

Sonntag, 24. April, 17 Uhr

Die Filmemacherin Bianca Bodau zeigt ihren Film "Our Lady on the

Rocks"

(Regie: Bianca Bodau/Alberto Simon), der sich mit Geschichte und Gegenwart

von Butte, einer ehemals bedeutenden Minenarbeiterstadt in Montana beschäftigt,

in der parallel zur Kupferförderung zahlreiche Bordelle betrieben

wurden.

Rundgang

Sonntag, den 22. Mai, 17 Uhr

Rundgang durch die Ausstellung und Gespräch mit Künstler/innen

Buchvorstellung

Donnerstag, den 26. Mai, 19 Uhr

Sammy Baloji und Lotte Arndt stellen das neue Buch "Hunting &

Collecting,

Katanga soils" von Sammy Baloji (in Zusammenarbeit mit Chrispin Mwano

und Lotte Arndt) vor.

Es fußt auf den fortlaufenden künstlerischen Forschungen von

Sammy Baloji zu Formen der wirtschaftlichen Ausbeutung des Kongo und der

Rolle des Bergbaus in der Region Katanga von der Kolonialzeit bis heute.

|

|

GRABEN

GRABEN

Sammy

Baloji, Shlomit Bauman, Oliver van den Berg,

Roswitha von den Driesch/Jens-Uwe Dyffort, Anna-Lena Grau, Sven Kalden,

Hendrik Lietmann, Ingeborg Lockemann, Inken Reinert

Als der Unternehmer

Franz Körner (1838–1911) jene Kiesgrube anlegen ließ,

die später zum Körnerpark wurde, kamen bei den Grabungen erstaunliche

Fundstücke hervor. Wie aber verändern Grabungen, die von wirtschaftlichen

Interessen geleitet sind, das Umland?

Das Projekt GRABEN GRABEN stellt künstlerische Positionen vor, die

sich mit Transformationen und Deformationen von Landschaften sowie urbanen

Veränderungen aufgrund von Rohstoffgewinnung und -verwertung beschäftigen.

Die Ausstellung betrachtet dieses globale Thema aus unterschiedlichen

Perspektiven. Einige Arbeiten sind dokumentarisch-investigativ oder haben

eine erzählerische Herangehensweise. Andere sind von visuellen Eindrücken

inspiriert, die Landschaftstransformationen und Stadtbildveränderungen

hervorrufen.

DIGGING DIGGING

When Franz Körner dug out the gravel quarry that would later become

Körner Park, the excavations unearthed surprising artifacts. But

how do excavations guided by economic interests change their surroundings?

The project DIGGING DIGGING introduces artistic positions addressing the

transformation and deformation of landscapes as well as urban changes

through the extraction and exploitation of raw materials. Some or the

works are documentary and investigative or take a narrative approach.

Others draw their inspiration from visual impressions evoked by land transformations

and changes to cityscapes.

|

|

|

|

|

|

| Ausstellung

vom

Fr 22.04. bis Sa 30.04. — 9:00 bis 19:00

So 01.05. bis Do 02.06. — 9:00 bis 20:00

Eröffnung:

Do 21.04.2016 um 17 Uhr

The exhibition wishes to emphasise the Großer Garten’s extraordinary

artistic synthesis, and thus to make people aware once again of its tonal

resonances. Four sound installations on and by the Graft surrounding the

garden sensitise the visitor to special acoustic situations, and direct

the attention to the sometimes deliberate, sometimes unconscious sound

design within the grounds. RESONANZEN invites the visitor to experience

the Großer Garten once again as a place of sonic authenticity.

Garteneintritt 8 Euro www.hannover.de/herrenhausen

weitere Infos:

Eine Produktion

der Herrenhäuser Gärten in Kooperation mit den KunstFestSpielen

Herrenhausen

Herrenhäuser

Gärten / Herrhäuser Straße 4/ 30419 Hannover/ www.kunstfestspiele.de

Programm

info

Ausstellung Resonanzen

|

|

Resonanzen

Klanginstallationen

von Roswitha von den Driesch & Jens-Uwe Dyffort / Erwin Stache / Max

Eastley / Ulrich Eller

Kurator:

Carsten Seiffarth

Punktiertes

Ufer (Klanginstallation)

44 elektronische

Einheiten bestehend aus 2 Piezo-Lautsprechern, einem Klangerzeuger, Akku

und Solarpanel sind an 44 Allee-Bäumen installiert.

Als „Punktierte

Umgebungen“ bezeichnen Roswitha von den Driesch und Jens-Uwe Dyffort

eine Serie von Klanginstallationen, in der sie Orte durch das behutsame

Hinzufügen von Klängen interpretieren, um sie so neuen Wahrnehmungs-

und Deutungsformen zu öffnen. Die Sensibilisierung für die Eigenheiten

eines Ortes, für seine Geschichte und Funktion und die Hervorhebung

von verborgenen, oft auch vergessenen Bedeutungsschichten sind zentrale

Topoi dieser Werke. Der Begriff „Punktierung“ bezieht sich

sowohl auf die bildnerische wie auf die musikalische Komposition. Knopfgroße,

schwarze Piezo-Lautsprecher – häufig entlang der Linienführung

gegebener Architekturen installiert – bilden punktuelle, optische

wie akustische Markierungen. In der Arbeit „Punktiertes Ufer“

für den Großen Garten in Herrenhausen sind sie auf ca. 400

m Länge an den Stämmen der am Rand der östlichen Graft

stehenden Bäume angebracht – je drei Lautsprecher pro Baum.

Zu hören sind rhythmische Folgen aus leisen Klickgeräuschen.

Die repetitiven Impulse sind rein elektronisch erzeugt, erinnern jedoch

an Geräusche von Insekten oder Vögeln. Musikalisch greifen sie

formale Prinzipien der barocken Gartengestaltung auf. Bogenförmige

rhythmische Figuren (schnell – langsam – schnell) verweisen

auf die strenge Symmetrie der Gesamtanlage; kurze, den Weg entlanglaufende

Akzente auf die Linearität der Allee. Von der natürlichen Umgebung,

der Wasser- und Rasenfläche reflektiert, mischen sich die rhythmischen

Gestalten und fügen sich als künstlerisch kommentierende Schicht

subtil in die Rhythmen der Umwelt ein. (Markus Steffens)

|

|

|

|

|

|

Klanginstallationen

von Peter Vogel (DE), Manuel Rocha (MX), André Bartetzki (DE),

Dyffort und Driesch (DE), Tilman Küntzel (DE), sowie Studierenden

des Masterstudiengangs Sound Studies an der Universität der Künste

Berlin. Einführung: Prof. Hans Peter Kuhn, Klangkünstler. (Eintritt

frei)

Eröffnung

der Klanginstallationen 25. 09. 2015 um 18 Uhr

KONTAKTE

15 Festival des Studios für Elektroakustische Musik der Akademie

der Künste Berlin im Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft

für Elektroakustische Musik, dem Berliner Künstlerprogramm des

DAAD, der Canadian Electroacoustic Community sowie der Universität

der Künste Berlin, der Hochschule für Musik "Hanns Eisler"

und der Technischen Universität Berlin.

KONTAKTE '15 wird gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung.

Unter der

Leitung von Dr. Gregorio García Karman.

|

|

Summender

Gräsergarten

Eine

Klang-Raum-Installation aus 20 elektro-akustischen Einheiten, 20 Graspflänzchen

aus der städtischen Umgebung Berlins, 20 abgeschnittenen Plastikflaschen

und Pflanzkübeln. Ort: Vor dem Gebäude (Tageslichtinstallation)

Die erste

Ausgabe von KONTAKTE stellt aktuelle Positionen elektroakustischer Musik

und Klangkunst von internationalem Rang vor, richtet sich an ein breites

Publikum und bietet Raum für Debatte und Reflexion des musikalischen

Denkens im Kommunikationszeitalter. Das Programm vom 25. bis 27. September

vereint Uraufführungen, Werke der klassischen Avantgarde, Kammermusik

und Live-Elektronik und bespielt mit Konzerten, Klanginstallationen, Performances

und Filmen das gesamte Akademie-Gebäude am Hanseatenweg.

Die Klang-Raum-Installation »Summender Gräsergarten«

versammelt im Eingangsbereich der Akademie der Künste 20 Graspflänzchen

aus der städtischen Umgebung Berlins. Sie sind in mehreren rechteckigen

Kübeln angepflanzt, die räumlich angeordnet sind. Jedes Graspflänzchen

ist mit einem lichtdurchlässigen Plastikbehältnis abdeckt. Darunter

entsteht ein Glashauseffekt, ein Mikroklima. Einfallendes Sonnenlicht

lässt die Temperatur im Innenraum ansteigen, die Gräser transpirieren

mehr Feuchtigkeit und die äußere Hülle (Plastikabdeckung)

beschlägt. Die Installation Summender Gräsergarten macht diesen

Prozess klanglich erlebbar. Variierendes Sonnenlicht und wechselnde Temperaturverhältnisse

werden in Tonhöhe und Lautstärke hörbar. Alle 20 Einheiten

reagieren unterschiedlich auf die Temperatur- und Lichtveränderungen,

so dass ein klanglich variierendes Gräsergärtchen zu hören

ist. Bei der Entwicklung unserer Klang-Raum-Installation Summender Gräsergarten

interessierte uns in Anlehnung an die Ideen des Landschaftsarchitekten

Walter Rossow und des Architekten Werner Düttmann das Verhältnis

zwischen Innen und Außen, Haus und Freiraum, zwischen Gebäude

und städtischer Umgebung.

|

|

|

|

|

|

24.-26.04.2015,

Wittener Tage für neue Kammermusik

An die Oberfläche – in die Luft: Abschnitt Mausegatt, Wittener

Tage für neue Kammermusik (UA)

Eine Raum-Klang-Installation im Auftrag der Stadt Witten für die

Wittener Tage für neue Kammermusik 2015

weitere Infos:

Programmgruppe

Musik WDR 3: Werner Wittersheim

Programmleitung WDR 3: Prof. Karl Karst

Verantwortlicher Redakteur und künstlerische Leitung: Harry Vogt

(Kulturradio WDR 3)

KulturforumWitten / Saalbau Witten

Bergerstraße 25 / 58452 Witten

Kartenvorbestellungen

Tel: 02302-581-2441

Fax: 02302-581-2499

E-mail: tickets@wittenertage.de

Auskunft:

Tel: 02302-581-2426 /-2486

E-mail: info@wittenertage.de

www.wittenertage.de

www.wdr3.de

www.kulturforum-witten.de

Eintrittspreise:

Konzertkarte je 10 €

Dialog.Portrait, Doppel Duo jeweils 5 €

(ohne Ermäßigung)

Hör-Film Eintritt frei

Festivalkarte (Konzert 1–6) 40 €

Schüler und Studen ten 50% Ermäßigung

Programm

|

|

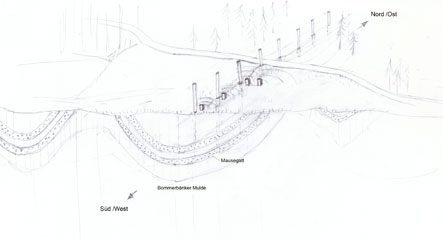

An

die Oberfläche – in die Luft: Abschnitt Mausegatt

Eine Klang-Raum-Installation

oberhalb des Flözverlaufs

Rundholzpfähle, 4 Lautsprecher, Abspielgeräte, Solarpanel

Bäume und Wiesen erstrecken sich im Tal entlang der Mutte bei Witten

– Besucher bemerken kaum, dass sie durch eine ehemalige Industrielandschaft

spazieren. Zwar erinnern zahlreiche ausgestellte Relikte an die Geschichte

des Steinkohlebergbaus hier, doch die massiven Eingriffe in die Landschaft

sind kaum noch zu erkennen: weder die Lage der Stollen und Schächte,

noch die abgebauten Flöze, die unter der Erde im Verborgenen verlaufen.

Die Klang-Raum-Installation „An die Oberfläche – in die

Luft“ markiert oben, am Aufführungsort, mit linear angeordneten

Rundholzpfählen das Kohleflöz Mausegatt: seine Topografie, die

Steigungen und Verwerfungen. Klänge lenken die Aufmerksamkeit der

Besucher unter Tage und auf das, was die Kulturlandschaft Muttental geprägt

hat. In vier aufeinander folgenden Klangfeldern sind einzelne gestrichene

Saiten zu hören – verändert, oft lang gezogen, granular

und in die Tiefe verweisend. Mehr und mehr mischen sich Störungen

unter die Klänge, bis sie verstummen und die Geräusche der Umgebung

wieder in den Vordergrund treten.

|

|

|

|

|

|

Eröffnung

der Ausstellung

am Samstag, den 9. Mai 2015 um 19 Uhr

10. Mai bis

13. September 2015

Es sprechen:

Klaus Wehling (Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen)

Peter Knitsch

(Staatssekretär, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen)

Daniela Berglehn (RWE Stiftung)

Dr. Christine Vogt (Direktorin der LUDWIGGALERIE)

Nina Dunkmann (Kuratorin der Ausstellung)

LUDWIGGALERIE

Schloss Oberhausen

Konrad-Adenauer-Allee 46

46049 Oberhausen

Tel. 0208 – 41 249 11

Fax: 0208-41249 13

www.ludwiggalerie.de

weitere

Infos

|

|

GREEN

CITY

Geformte Landschaft – Vernetzte Natur

|

|

|

|

|

|

| Kunstverein

Tiergarten | Galerie Nord

September

2015

Turmstraße

75 – 10551 Berlin

Fon (030) 9018–33453 – Fax (030) 9018–33457

info@kunstverein-tiergarten.de – www.kunstverein-tiergarten.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 13-19 Uhr

Die künstlerischen

Arbeiten der Ausstellung Lob der Arbeit umkreisen

die Frage nach der Neubestimmung der Rolle von Produzenten und Konsumenten,

fragen nach Präsenz und Absenz von physischer Arbeit. Moabit, Standort

der Galerie Nord, ist dabei Anstoß, Ort der Reflexion und Produktion,

Raum für Rückblicke und Imagination.

Die Entwicklung Moabits ist exemplarisch für viele ehemalige urbane

Industriestandorte in Europa. Moabit war im 19. Jahrhundert der wichtigste

innerstädtische Produktionsstandort und Arbeiterwohnbezirk Berlins.

Der homogenen Klassenzugehörigkeit entsprach die linke und oft widerständige

Ausrichtung der Bevölkerung.

Auch in den Nachkriegsjahrzehnten blieb Moabit proletarisch. Ab den 1960er

Jahren stieg in der industriellen Arbeit der Anteil der ArbeitsmigrantInnen.

Als diese im Zuge der Globalisierung mehr und mehr verlagert wurde, blieben

die ehemaligen Arbeitskräfte, nunmehr auch in der zweiten und dritten

Generation, im Bezirk.

Während die industrielle Herstellung von Dingen auch hier kaum noch

präsent oder sichtbar ist, sind es die Produkte, vor allem Billigprodukte,

welche dafür in umso stärkerem Maße das Straßenbild

bestimmen.

In Bezug auf die Produktion entspricht Moabit dem allgemeinen Stand in

Europa: Die körperliche Arbeit findet andernorts statt, die Industriegesellschaft

hat sich zu einer Dienstleistungsgesellschaft gewandelt. Die neuen Rollen

im Feld der Arbeit konstruieren Identität anders, ehemalige Zugehörigkeiten,

beispielsweise zur arbeitenden Klasse, lösen sich auf.

Vor diesem Hintergrund übersetzen die Künstlerinnen und Künstler

der Ausstellung Auflösungsprozesse industrieller Arbeitsweisen in

immaterielle Installationen oder parallelisieren Positionen der 70er Jahre

zum Austritt aus der Arbeitswelt mit Bildern, die beschreiben, wie die

Disziplinierung der Fabrik heute auch auf die in Freizeit Entlassenen

zugreift, wie Untätigkeit verwaltet und organisiert wird. Die KünstlerInnen

entwickeln Überlebensstrategien gegen Monotonie und Risiken im Arbeitsalltag

und konstruieren eigenwillige Umverteilungsprozesse. Sie kontrastieren

einst revolutionäre Haltungen und Gesten mit dem heutigen Erscheinungsbild

des Ortes.

Das Begleitprogramm stellt Fragen zu Vergangenheit und Zukunft der Arbeit.

Es umfasst u.a. einen Vortrag von Bernd Senf, ein Filmprogramm, zusammengestellt

und moderiert von Rainer Bellenbaum, und einen Gesprächsabend mit

Helmut Höge und Peter Funken.

Mit freundlicher Unterstützung des Bezirkskulturfonds Mitte, der

Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten: Ausstellungsfonds kommunale

Galerien und der Initiative Neue Musik Berlin.

|

|

Lob

der Arbeit

Roswitha von den Driesch, Jens-Uwe Dyffort, Sven Kalden,

Ingeborg Lockemann, Elke Mohr, Peter Piller, Michaela Schweiger

LUX

(Raum-Klanginstallation)

Drei Diaprojektoren,

drei Lautsprecher, drei Lampen, drei Kontaktmikrofone, eine Projektionsfläche

, Aufzeichnungs- und Abspielgeräte.

In den Jahren

1896-98 wurde in den Ludwig-Loewe-Fabriken (Moabit) nach betriebsökonomischen,

amerikanischen Vorbild die Serien- und Massenfabrikation eingeführt,

bis Ende der 80iger Jahre produzierte die Firma »Rothmans«

in »Fließbandfertigung« die Zigaretten der Marke »Lux«

und »Lord«. Heute befinden sich in den Loewe-Hallen vorwiegend

Dienstleistungsfirmen.

Diese sich im Laufe der Deindustrialisierung veränderten Arbeitsprozesse

/ Organisationsformen greifen Roswitha von den Driesch und Jens-Uwe Dyffort

in ihrer audiovisuelle Rauminstallation »Lux« auf. Ausgehend

von mechanischen Arbeitsrhythmen projizieren drei Diaprojektoren wechselnde

Bilder von Dampf und Rauch in den Ausstellungsraum. Neben den Bildprojektionen

ist das rhythmische Klacken der wechselnden Dias, das mechanische Geräusch

des drehenden »Diakarussells« und die Lüftung der Projektoren

zu hören. In einem weiteren Schritt werden diese analogen Geräusche/Bilder

mit Kontaktmikrofonen/Lichtsensoren aufzeichnet und zeitgleich über

drei Lautsprecher in den Ausstellungsraum gespielt. Dabei werden die visuell,

akustischen Ereignisse so verändert, dass diese zwar erkennbar, aber

sehr vereinfacht, vereinheitlicht zu erleben sind. |

|

|

|

|

Klanginstallation

Heimchen

Landesgartenschau

Landau 2015

vom 18. April

bis 18. Oktober

|

|

60 Piezo-Lautsprecher,

Verstärker, Netzteil, Kabel

Heimchen (Grillen) sind weltweit verbreitet und leben vorwiegend in der

Nähe des Menschen, beispielsweise in Gebäuden, in U-Bahnschächten,

Hecken und Bäumen. Ihre Entwicklung – eine Metamorphose in

mehreren Stadien – und ihre Population sind beachtlich und geradezu

ein Sinnbild für das Wachsen und Gedeihen, aber auch ein Bild für

die Notwendigkeit, ein ökologisches Gleichgewicht beizubehalten,

denn in Massen kann die Grille zum Schädling werden. Wie ein Garten,

der gepflegt werden muss um in mehreren Stadien wachsen zu können,

der gedeiht und verblüht, um dann erneut zu wachsen.

Diesen Gedanken aufgreifend setzt sich die Installation »Heimchen«

klanglich mit unterschiedlichen Abläufen des Wachsens, beispielsweise

mit dem Prozesshaften, Vermehren, Schwinden oder Innehalten auseinander.

Ausgangspunkt dazu ist das leise »Zirpen« der Grille, der

Balzgesang des Männchens, das sein Revier akustisch markiert und

das Weibchen lockt. Sie konkurrieren, lösen quasi untereinander einen

akustischen Prozess aus, schaukeln sich gegenseitig hoch, um dann plötzlich

abrupt oder langsam wieder zu verstummen.

Diese unterschiedlichen Prozesse sind die Vorlage für die Klanginstallation

»Heimchen«, dabei geht es nicht um die Simulation eines Grillenschwarms,

sondern um eine räumliche Umsetzung dieser Prozesse, hörbar

unter den Baumkronen, zwischen den Bäumen und in ihrer näheren

Umgebung. 60 knopfgroße Piezolautsprecher sind in drei gegenüberliegenden

Bäumen installiert. Einzeln geben sie einen feinen »zirpenden«

Laut ab, alle Lautsprecher zusammen vermischen sich zu einem räumlichen,

klanglichen Prozess, beispielsweise hörbar an- und abschwellend,

räumlich von Baum zu Baum wandernd, dann wieder verstummend.

Diese künstlichen Klänge, »Zirp-Laute« mischen sich

mit den Umgebungsgeräuschen, dem Vogelgezwitscher, dem Rascheln und

Rauschen der Blätter, mit den Schritten und Stimmen der Besucher

der Landesgartenschau und dem fernen Brummen der Stadt. Je nach Wind und

Wetterverhältnissen treten die Umgebungsgeräusche akustisch

in den Vordergrund. Die Klanginstallation ist beispielsweise bei großem

Besucherandrang oder bei Regen eher undeutlich zu hören, während

sie an trockenenTagen deutlich wahrnehmbar ist. Während der Dauer

der Landesgartenschau läuft die Klanginstallation »Heimchen«

permanent, sie fügt sich akustisch in die Umgebung ein und verweist

auf die vielzähligen akustischen Prozesse, die um sie herum stattfinden.

|

|